Jörg F. Müller / DRK

Jörg F. Müller / DRKUnsere Historie

1907 bis 2007

100 Jahre Rotes Kreuz in Mülheim an der Ruhr

(Chronik bis 1996 erstellt von Ralf Hörstgen, ehem. stv. Kreisbereitschaftsleiter)

Die Entstehung des Roten Kreuzes

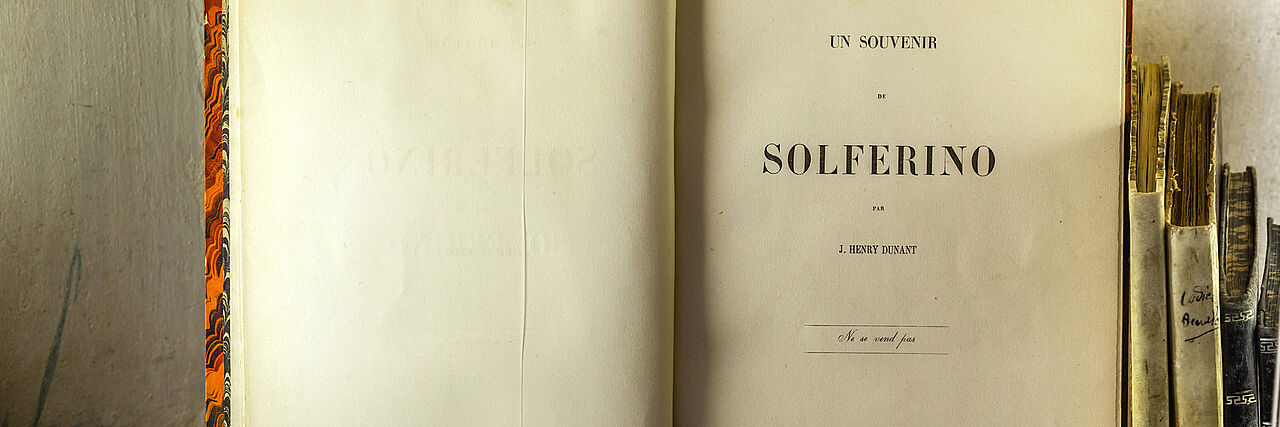

„Am Abend nach der Schlacht...“, so beginnen viele Mythen, Erzählungen und die Geschichte des Roten Kreuzes. Eben an einem solchen Abend am 24.Juni 1859 sieht ein Schweizer Kaufmannssohn ein unbeschreibliches Elend von fast 40 000 Verwundeten oder Toten der Krieg führenden Parteien Frankreich und Italien auf der einen und den Österreichern auf der anderen Seite. Schauplatz dieser kriegerischen Auseinandersetzung war eine Region in der Nähe der norditalienischen Stadt Solferino. Und der junge Kaufmannssohn namens Henry Dunant - erschrocken durch das Elend der Verwundeten - leistete zusammen mit den von ihm zur Unterstützung aufgerufenen Frauen aus den umliegenden Dörfern Hilfe, so gut er konnte. Erste-Hilfe-Kurse gab es ja noch nicht. Dann beschloss er, das Geschehene schriftlich festzuhalten, um seinem Freundeskreis etwas Handfestes vorlegen zu können. Auf Drängen dieses Freundeskreises veröffentlichte Dunant 1863 seine „Erinnerungen an Solferino“ und erregte großes Aufsehen durch die Idee eines Hilfssystems für betroffene Soldaten im Felde. Nach der Veröffentlichung seines Buches kam es zu einer schnellen Entwicklung, die im Einzelnen hier nicht besprochen werden soll. Fest steht, dass gerade durch die Kriegsjahre 1864, 1866 und 1870-71 auch in Deutschland ein Bedürfnis zu verspüren war, sich mit den Gedanken Dunants auseinanderzusetzen und sich ohne Rücksicht auf den sozialen Stand, der Religionszugehörigkeit und der politischen Gesinnung zu organisieren. Man versammelte sich allerdings nicht, um karitativ vor Ort tätig zu werden, wie gerne dargestellt, sondern man bereitete sich auf den Einsatz im Kriege vor. Gerade an dieser Stelle wird oftmals gefragt, wie konnte man sich derartig organisieren und dem Kriegsgedanken auf gewisse Weise Vorschub leisten? Hier wird nun leider oftmals vergessen, dass der Krieg zur damaligen Zeit ein gängiges und vor allen Dingen ein anerkanntes Mittel der Politik war. Unvorstellbar vielleicht, aber erst der Völkerbund erklärte den Krieg aufgrund der internationalen Erfahrungen, die 1914-18 gesammelt wurden, für politisch nicht erstrebenswert. Am 22. August 1864 kommt es zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages, der das Los der Verwundeten oder erkrankten Soldaten im Felde verbessern soll. Ein wesentlicher Punkt dieser „Ersten Genfer Konvention“ ist aber auch die Neutralisierung des Sanitätspersonals. In der Zeit von 1864 bis 1900 entstanden dann auch die meisten Organisationen, die später dann unter dem vereinheitlichenden Schutzzeichen des Roten Kreuz arbeiten werden. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.Die Anfänge in Mülheim an der Ruhr (1891 bis 1917)

In Mülheim an der Ruhr bildete sich im Jahre 1891 die erste Rotkreuzorganisation, der Männerzweigverein vom Roten Kreuz. Kurze Zeit später 1897 folgt der „Samariterverein vom Roten Kreuz“, aus dem zehn Jahre später die „Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz“ hervorgeht. Die Frauen gründeten 1908 den „Vaterländischen Frauenverein vom Roten Kreuz“. 1906-07 gab es Bestrebungen -ähnlich wie in den Nachbarstädten- eine Sanitätsabteilung zu bilden, die im Kriegsfall in der Heereskrankenpflege einzusetzen wäre. Im Friedensfall sollte diese Abteilung den Krankentransport durchführen. Der Vorstand des Samaritervereins beschäftigte sich mit dieser Angelegenheit und beschloss die Gründung der Sanitätskolonne des Samaritervereins vom Roten Kreuz am 5.März 1907. Diese Kolonne ist als Ursprung des heutigen DRK- Kreisverbandes anzusehen. Sie hatte mit starken personellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch fehlten geeignete Ausbildungsräume und der Besuch der Ausbildungsveranstaltungen ist mit den Worten „sehr unbefriedigend“ überliefert. Eine Änderung tritt erst ein, als der Kommandeur des in Mülheim stationierten Infanterieregiments 159 Räumlichkeiten in der Kaserne Kaiserstraße zur Verfügung stellt. Die Ausbildung verläuft nach militärischem Muster: Exerzieren und Salutieren stehen ebenso auf dem Stundenplan, wie auch das Anlegen von Verbänden und eine allgemeine Körperertüchtigung. Allerdings, so wird berichtet, waren die „Kameradschaftspflege“ beim Kegeln und der Genuss eines in Mülheim gebrauten Getränkes durchaus obligat. Die Gründung der Kolonne als Unterabteilung des Samaritervereins verstieß aber gegen geltendes Recht. Deshalb forderte das Zentralkomitee des Preußischen Landvereins vom Roten Kreuz 1909, sich in Mülheim entweder als Samariterverein oder als Sanitätskolonne zu organisieren. Nach Verhandlungen kommt es zu der Trennung und zur Gründung der Freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz. Das geschah am 4. Mai 1909. Trotzdem blieb eine Verbindung zum Samariterverein bestehen: Die Vereinsgeschäfte wurden weiter- hin über den Samariterverein geregelt. Dieser überließ der Kolonne die Armbinden mit dem roten Kreuz auf weißem Grund und die Kopfbedeckungen. Das Zentralkomitee, vergleichbar mit einer Synthese aus dem heutigen Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Bonn und einem Landesverband, schickte wohlwollend Ausbildungsmaterial und Sanitätsgerätschaften. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die erste Anschaffung von Uniformen mit finanzieller Unterstützung durch Spender ermöglicht wurde. Ein Betrag von 3 000 Mark schlug für 40 Kolonnenmitglieder zu Buche. Eine für die Zeit ungeheuerliche Summe. Obwohl hauptsächlich durch Spenden finanziert, wird auch vereinsintern Kritik laut. Diese versiegt nach Erhalt der hochmilitärisch wirkenden „schicken“ Uniform. Im Jahre 1910 bekam dann die Sanitätskolonne die ministerielle Erlaubnis, das Rote Kreuz als Wahrzeichen zu führen. Die ersten Einsätze der Kolonne erfolgten1911: Zwei Bauunglücke am Kohlenkamp und an der Eppinghofer Straße sowie ein glimpflich abgelaufenes Zugunglück am Bahnhof Styrum. Über Alarmierungszeiten ist leider nichts bekannt. Man spricht nur von zügiger Hilfe durch die Mülheimer Kolonne. Schon im Jahre 1913 – bei kaum erkennbarer akuter Kriegsgefahr - veranlasste das Zentralkomitee eine Bildung von sogenannten Mobilmachungsausschüssen in den Städten und Gemeinden mit Rotkreuzorganisationen. Diese Ausschüsse sollten die Koordination von Sanitätseinsätzen der einzelnen Organisationen regeln. In Mülheim trafen sich also dann Vertreter der Sanitätskolonne, des Samaritervereins und des Vaterländischen Frauenvereins. Diese Organisationen trugen das Rote Kreuz auf weißem Grund in ihrem Wappen, auf ihren Fahnen - und natürlich auch auf ihren Uniformen: Drei Vereinsstrukturen mit gleichen Absichten aber unterschiedlichen Namen. 1914 steht die Sanitätskolonne kurz vor dem Bau eines eigenen Kolonnenhauses, wird aber durch den Kriegsausbruch in diesem Vorhaben gestört. Die einzelnen Kolonnenmitglieder gehen als Soldaten oder als Sanitäter an die Fronten dieses Krieges. 18 Kolonnenmitglieder werden nicht wiederkommen. Die 140 Kolonnen des Bezirks Düsseldorf werden zusammengefasst und fahren schon im September 1914 nach Belgien bzw. nach Frankreich, um dort ihre Arbeit in Lazaretten aufzunehmen. Die Kolonnenmitglieder, die in Mülheim bleiben konnten oder mussten, betreuten verletzte und kranke Soldaten in den Krankenhäusern und sorgten für Nahrungsmittelbeschaffung. Das wurde gerade in der Zeit von 1916-18 zu einer fast unlösbarer Aufgabe. 1917 gab es bei der Firma Thyssen & Co. ein Explosionsunglück beim Auffüllen von Minen. 16 Arbeiterinnen sind auf der Stelle Tod, 26 schwer verletzt. Auch bei dieser Tragödie kommen die noch in Mülheim verbliebenen Kolonnenmitglieder zum Einsatz.Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg (1919 bis 1937)

In den Wirren der Revolutionsversuche 1919 und 1920 (Kapp - Putsch) übernimmt die Sanitätskolonne wie- der die Versorgung von Betroffenen. Es ist nichts darüber bekannt, dass sich Kolonnenmitglieder während ihrer Arbeit an Verletzten politisch bekannten oder gar selber in die Kampfhandlungen verwickelt waren. Es war bestimmt nicht einfach, im eigenen Land beim Kampf Rechts gegen Links völlig neutral zu bleiben. Aus diesem Grunde kann daran ruhig gezweifelt werden. Aber damit nicht genug: Im April 1923 brechen in Mülheim, bedingt durch die schlechte Versorgungslage, die „Erwerbslosen-Unruhen“ aus. Die Kolonne vom Roten Kreuz bleibt vier Tage im Rathaus und versorgt alle Opfer dieser Unruhen. Ein neues Betätigungsfeld wird in den kommenden Jahren sichtbar. Zuerst werden 630 Eisenbahnerfamilien mit 1700 Köpfen von der Besatzungsmacht aus Mülheim verwiesen. Die Sanitätskolonne übernimmt die Betreuung der Betroffenen und steht zusammen mit dem Vaterländischen Frauenverein des Roten Kreuzes mit Rat und Tat zur Seite. Der erste richtige Betreuungseinsatz, den das Rote Kreuz in Mülheim an der Ruhr durchgeführt hat. Heute ist der Betreuungsdienst eine der wichtigsten Einrichtungen im Katastrophenschutz, die das Rote Kreuz nicht nur in Mülheim anbieten kann und die regelmäßig zum Einsatz kommt. Man wurde sich der Veränderungen und neuen Anforderungen wohl bewusst, als 1926-27 der Gedanke aufkam, verschiedene Abteilungen innerhalb der Sanitätskolonne zu bilden. So wurde überlegt, einen Wasser- und einen Eisenbahnrettungsdienst zu gründen. Auch die Akzeptanz der Sanitätskolonne bei den Behörden wuchs stetig, so dass eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und Kolonne angestrebt wurde. Die erste gemeinsame Übung zeigte gute Ergebnisse. In Anbetracht der Situation in der Weimarer Re- publik, verbunden mit politischen Wirrnissen und der zunehmenden Radikalisierung bleibt festzuhalten, dass sich das Rote Kreuz in Mülheim augenscheinlich ziemlich früh seiner Verantwortung bewusst war, neutral und effizient zu arbeiten. Der militärische Habitus der Sanitätskolonne und des Samaritervereins führte allerdings auch zu einer oppositionellen Haltung liberaler politischer Parteien und Institutionen gegenüber dem Roten Kreuz. Noch heute fällt es sowohl Außenstehenden als auch Rotkreuzlern schwer, den militärischen Anstrich mancher vereins- interner Strukturen zu verstehen, da diese nicht nur antiquiert anmuten, sondern es auch sind. Man muss bemerken, dass es in der jetzigen Zeit diese paramilitärischen Anwandlungen nicht mehr gibt, auch wenn es wirklich nicht ohne ein ausgewogenes Maß an Disziplin geht. Manche Begriffe, wie zum Beispiel die Bezeichnung von Führungskräften, sind noch ein Relikt aus jener Zeit. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 beginnt auch für die Rotkreuzorganisation eine Zeit, die gerne übergangen wird. In vielen Festschriften anderer Kreisverbände wird die Vereinsgeschichte um 12 Jahre beschnitten. Die Gründe dafür sind wohl eine gewisse Scham oder falsch verstandene Loyalität zum Verein. Aber diese Epoche der Vereinsgeschichte ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die Rolle des Roten Kreuzes in der Zeit des Nationalsozialismus ist geprägt von Opportunismus und Schweigen. Nur in wenigen Fällen kam es zu einer klaren Stellungnahme in Bezug auf Menschenrechte oder Unparteilichkeit der Rotkreuzorganisation. Das gilt auch für das Rote Kreuz in Mülheim an der Ruhr. Die durch die Nationalsozialisten durchgeführte Gleichschaltung der nichtparteilichen Strukturen des öffentlichen Lebens ging auch in Mülheim nicht spurlos am Roten Kreuz vorüber. So empfing der Verein seine Befehle durch einen SS Brigadeführer aus Berlin. Bezeichnend dafür ist die Abstimmung über den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich am 10. April 1938. Dem Roten Kreuz wurde befohlen, als Wahlhelfer aktiv zu werden, und das im ganzen Reichsgebiet. So wurden auch in Mülheim die Sanitätskolonnen dafür eingesetzt, Gebrechliche zu den Wahllokalen zu befördern. Und es wurde verfügt: „Alle Gliederungen des DRK stellen sich den örtlichen, für die Wahl zuständigen Dienststellen zu diesem Zweck zur Verfügung. ... Ich erwarte, von den Männern und Frauen des DRK, dass sie ihre Pflicht tun.“ Soweit der geschäftsführende Präsident des Roten Kreuzes, ein SS Brigadeführer. Dieser Präsident des Roten Kreuzes wurde von Adolf Hitler ernannt, so wie es das „Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz“ vom 9. Dezember 1937 vorsah. Damit war auch für das Rote Kreuz als Verein die Gleichschaltung eingetreten. Es wurde verlangt, dass sich der Verein aller „Nichtarier“ und Oppositionellen entledige. Auch in Mülheim wurden Mitglieder „ausgetreten“.Der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945)

Der Zweite Weltkrieg von 1939-45 war auch für das Rote Kreuz in Mülheim eine harte Bewährungsprobe. Viele Mitglieder wurden als Sanitäter eingesetzt, oder kämpften als Soldaten. Fielen im 1.Weltkrieg noch 18 Rotkreuzler, so starben im Zweiten Weltkrieg fast viermal so viele. Inwieweit das Rote Kreuz sich durch Nichtsehen, oder „Nicht sehen dürfen“ eine gewisse Schuld aufgeladen hat, kann und soll an dieser Stelle nicht erörtert werden. Viele Bücher und wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich ausgiebig mit diesem Thema, oftmals leider nicht ohne eine gewisse Polemik. Für das Rote Kreuz in Mülheim steht fest, dass die Gleichschaltung sehr gut funktionierte und die befohlenen Tätigkeiten loyal ausgeführt wurden. Hatte das Rote Kreuz unter diesen Umständen eine andere Wahl? Mündlichen Überlieferungen zur Folge gab es einige Helfer in Mülheim, die nach 1937 „unzuverlässig“ wurden und auch den Hitlergruß im Verein vermieden, wenn es irgendwie möglich war. Die Kriegsgefangenenbetreuung der in Mülheim internierten hauptsächlich russischen Soldaten war außerhalb der Rotkreuzkompetenz angesiedelt. Trotzdem soll es zu Versorgungshilfen gekommen sein; dieses ist aber, ebenso wie das Verhalten einiger Rotkreuzhelfer, schriftlich nicht belegbar. Es ist sicher einfach zu fragen, warum sich die Rotkreuzler unter dem Hitler - Regime in Mülheim genauso wie im übrigen Reichsgebiet haben gleichschalten lassen? Schwieriger ist es heute, eine historisch belegbare Antwort zu finden. Sicherlich kam die militärische Struktur des Roten Kreuzes den Nationalsozialisten sehr entgegen und vereinfachte eine Vereinnahmung des Vereins zu einem Werkzeug der Machthaber. Im Gegenzug hingegen gab es immer auch in Mülheim Rotkreuzler, die ihre Aufgabe, humanitär zu denken und zu handeln, ernst nahmen und eine stille - ja vielleicht durch begründete Angst - zu stille kleine Opposition darstellten.Die Nachkriegs- und Besatzungszeit (1945 bis 1958)

Nach Kriegsende untersagten die Besatzungsmächte teilweise die Arbeit des Roten Kreuzes. Grund dafür war die Rolle des Vereins im Dritten Reich und die bevorstehende Umstrukturierung der Organisationen. In Mülheim war das DRK schon 1947 wieder aktiv und versuchte durch Suppenküchen die Not der städtischen Bevölkerung zu lindern. Da die meisten männlichen Rotkreuzler Mülheims noch in Gefangenschaft waren, lag die Durchführung der Speisungen und der damit verbundenen Betreuung hauptsächlich in weiblicher Hand. Leider wird das sehr häufig vergessen. Die Schwierigkeiten, unter den argwöhnischen Augen der Besatzungsmacht für tägliche Speisungen zu sorgen, sind heute wohl nicht mehr nachzuvollziehen. Unmittelbar nach dem Krieg wurde eine Institution aktiv, die sich bis auf den heutigen Tag mit dem Schicksal von im Krieg verschollenen Personen beschäftigt: der Suchdienst. Noch heute gibt es Anfragen nach vermissten Soldaten oder Zivilpersonen. Direkt nach Kriegsende wurden in Mülheim an der Ruhr Suchanträge entgegengenommen, geprüft und weitergeleitet. An dieser Stelle sei der aufopferungsvollen Arbeit der Frau- en und Männer gedacht, die sich um die ehrenamtliche tätige Frau von Knopploch geschart hatten. Schon bald erkannte man, die Wichtigkeit der Fahndung nach verschollenen Personen. Um für solche Fälle in Zukunft Vorsorge zu treffen, wurde das DRK von der Bundesregierung beauftragt, ein Auskunftswesen einzurichten. Daraus entstand das Kreisauskunftsbüro (KAB), dass im Katastrophenfall den Verbleib von Opfern registriert. Auch in Mülheim wurde ein solches KAB geschaffen. 1950 Begann sich das DRK Bundesweit neu zu konstituieren. Ein Jahr später wurde das DRK als nationale Hilfsgesellschaft anerkannt. Diese Anerkennung wurde 1989 erneuert, als nach der Wiedervereinigung auch die beiden Rotkreuz-Organisationen wieder einen gemeinsamen Weg einschlugen. Im Jahr 1953 wurde das DRK durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf anerkannt. Da- durch waren alle Wege offen, die Arbeit des Roten Kreuzes auch in der noch jungen Bundesrepublik basierend auf den Genfer Konventionen durchzuführen. In Mülheim war das DRK schon sehr aktiv. In den einzelnen Stadtteilen gab es Einheiten, die den traditionellen Sanitätsdienst übernahmen, die wahren Nachfolger jener Sanitätskolonne von 1907. Nicht zuletzt durch den verlorenen Krieg und die Einbindung der Bundesrepublik in das westliche Bündnissystem änderten sich die Ansprüche an eine Organisation, die per Gesetz ein fester Bestandteil des Katastrophenschutzes wurde. Als ein wesentlicher Mangel für die organisatorische Arbeit stellte sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit das Fehlen geeigneter Räumlichkeiten heraus. Das DRK war mit seiner Geschäftsstelle in einer Baracke an der Ruhrstraße notdürftig untergebracht. Nach vielen Mühen gelang es schließlich dem Vorstand unter Vorsitz von Bernhard Witthaus, dem damaligen Oberstadtdirektor, ein geeignetes, zentral gelegenes Grund- stück in der Löhstraße zu erwerben. Trotz der desolaten finanziellen Lage des DRK-Kreisverbandes entschloss man sich, zum Bau eines mehrgeschossigen Hauses. In ihm wurden neben der Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes und den im Nebengebäude geschaffenen Versammlungsräumen (einschließlich Kleiderkammer und Garage) und Räumlichkeiten für eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss sowie sechs Wohnungen in den Obergeschossen errichtet. Wilhelm Busch und Otto Ternieden der spätere langjährige Schatzmeister sicherten nicht nur die Finanzierung mittels eines Sparkassendarlehens und entsprechender Landeskredite sondern auch die langfristige Annuitätenbedienung. Das DRK-Haus Löhstraße war über viele Jahre Mittelpunkt des Mülheimer DRK-Lebens. In ihm fanden Sitzungen, Seminare, Schulungen, Konferenzen Blutspendetermine, kurz alle das Leben das DRK-Leben bestimmenden Aktivitäten statt. Von hier aus regelte die Geschäftsstelle das formale Geschehen, koordinierte die Leitstelle, alle Dienste des Deutschen Roten Kreuzes in Mülheim an der Ruhr.Die Jahre 1958 bis 1975

Ab 1958 organisierten sich sogenannte Fachdienste. Als einer der ersten wurde in Mülheim der Fernmelde- dienst im Jahr 1958 gegründet. Ihm wurden alle fernmeldetechnischen Aufgaben und die Instandhaltung der Meldemittel übertragen. Heute arbeitet der Fernmeldedienst mit computerunterstützten Übermittlung- und Funkleitsystemen. Der Sanitätsdienst wurde 1961 durch eine Sanitätsreserve des Landes (Regionaler Katastrophen - Sanitätszug) erweitert. Diese Einheit ist schnell überörtlich einsetzbar. Die Ausstattung dieses Sanitätszuges stellt das Land. Nur das Personal kommt aus den Hilfsorganisationen. Zum ersten Mal gibt es einen Sanitätszug, der mit einer festen Besatzung von 29 Personen, fünf Fahrzeugen und einem Krad zur Verfügung steht. Diese Einheit gab es 1996 noch immer. Neu war auch, dass sich wehrpflichtige junge Männer für zehn Jahre im Katastrophenschutz verpflichten konnten, dafür brauchten sie keinen Wehrdienst zu leisten. Auch heute, wo die Verpflichtungszeit wesentlich verkürzt wurde, bildet diese Personengruppe einen wichtigen Teil der aktiven Mitglieder im Roten Kreuz. Nach 1960 verloren die Einheiten in den einzelnen Stadtteilen mehr und mehr an Bedeutung. Nach einer Umstrukturierung kam es zur Gründung einer Sanitätseinheit auf der linken Ruhrseite. Diese durch Bundesmittel finanzierte Einheit war von der Mitgliederzahl viel größer als die Einheit des Landes. Sie teilte sich mit dem Technischen Hilfswerk eine gemeinsame Unterkunft, an der Düsseldorfer Straße, die der Bund für diesen Zweck zur Verfügung stellte. Diese Einheit bildete den „erweiterten Katastrophenschutz“ des Bundes. Sie übernahm im „Tagesgeschäft“ die sanitätsdienstliche Betreuung von Veranstaltungen. Seit 1959 wurden vom DRK erste Krankentransporte durchgeführt, obwohl der Krankentransport in der ehemaligen britischen Besatzungszone durch die Besatzungsmacht in der Hauptsache den Feuerwehren zugeordnet worden war. So ist es auch noch heute. Das Mülheimer Rote Kreuz hat sich jedoch immer als Partner der Feuerwehr verstanden. So kam es auch zu einer Vereinbarung mit der Feuerwehr in Mülheim, dass Transporte von Veranstaltungen, die das DRK betreute, auch durch das DRK gefahren werden sollten. Ebenfalls führte das DRK Mülheim erste Interzonen - Krankentransporte durch. Als Heinz Heiderhoff 1964 den Vorsitz im Deutschen Roten Kreuz übernahm, zeichneten sich angesichts der rapiden Ausweitungen der DRK-Arbeit erneut räumliche Probleme ab. Durch Kauf und Umbau eines Hauses an der Heinrichstraße versuchte man, dieser Schwierigkeit Herr zu werden. Neben einigen Einheiten fand hier auch der Ärztliche Notfalldienst ein Zuhause. Mit Hilfe neuer Telekommunikationsmittel wurde die Abwicklung der Einsätze beschleunigt, vereinfacht und erleichtert. Ende der sechziger Jahre kam es zu ersten finanziellen Schwierigkeiten des Mülheimer Roten Kreuzes. Es sollte nicht das letzte Mal sein. Die verschiedenen Fachdienste, die aufgebaut oder ständig erweitert werden mussten, forderten finanziellen Aufwand. Das schränkte das Investitionsprogramm ein. Aus diesem Grunde wurden Krankenferntransporte sehr lange mit Behelfskrankenwagen des Katastrophenschutzes durchgeführt. Im Jahre 1974 ging das DRK Mülheim einen noch heute bahnbrechenden Weg mit Modellcharakter. Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung wurde ein Ärztlicher Notfalldienst organisiert, der in seiner Art und Struktur bundesweit ein Novum darstellte. Vom DRK-Haus an der Löhstraße wurden erste Versuche gestartet, einen zentral gesteuerten Notdienst zu betreiben. Die Mülheimer Ärzte in versahen diesen Dienst. Ehrenamtliche DRK - Helfer übernahmen die Arbeit in der Leitstelle und den Fahrdienst. Mit Fahrzeugen des Katastrophenschutzes wurden die Ärzte zu ihren Einsätzen gebracht. Die Leitstelle Löhstraße koordinierte die Einsätze. 1975 wurde Mülheim in drei Einsatzbereiche aufgeteilt, und für jeden dieser Einsatzgebiete gab es einen Arzt. Die Sanitäter fuhren die Ärzte in neu angeschafften Sonderfahrzeugen zu ihren Einsätzen. In dieser Zeit kam es leider öfter zu Reibereien zwischen den Einheiten links und rechts der Ruhr. Woran das lag, wird wohl ewig das Geheimnis einiger Rotkreuzler bleiben. Aber in einem großen Verein ist das wohl nie ganz auszuschließen. Wie schon erwähnt, kam man in Mülheim schon früh auf die Idee, einen Wasserrettungsdienst zu organisieren. Aber erst 1965 wurde er gegründet. Am Anfang wurde in der Saarner Aue eine Wasserrettungsstation aufgebaut; 1968 wurde ein erstes Boot angeschafft. 1973 wurde eine weitere Station der Wasserwacht am Entenfang in Betrieb genommen. Die Aufgaben der Wasserwacht sind mannigfaltig. Nicht nur die Wasserrettung, sondern auch die Ausbildung der Bevölkerung im Schwimmen und im Rettungsschwimmen und der aktive Natur- und Gewässerschutz gehören zum Aufgabenkatalog. Darüber hinaus ist sie als mobile Wasserrettungsgruppe in den Katastrophenschutz integriert. Da ihre Angehörigen auch im Sanitätsdienst aus- gebildet sind, unterstützt die Wasserwacht die anderen Sanitätseinheiten des DRK, wenn dies erforderlich ist. Im Jahre 1975 übernahm Heinz Hager den Vorsitz des Mülheimer Kreisverbandes. Während dieser Zeit war Hans-Joachim Schulz-Thomale Geschäftsführer des DRK in Mülheim. Er versah diese Funktion über zehn Jahre.Die Jahre 1975 bis 1996

Die ständige Expansion des Kreisverbandes warf neue logistische Probleme auf. Um diese zu bewältigen, kam es 1977/78 zur Gründung des Technischen Dienstes. Diese junge Einheit hat die Aufgabe, die Versorgung mit Strom und technischem Gerät für andere Einheiten sicherzustellen. Es handelt sich um eine Art Ergänzungseinheit. Eine weitere unterstützende Einheit ist die Verpflegungsgruppe. Über diese Worte zu verlieren, hieße, Eulen nach Athen zu tragen: Wer kennt nicht die Gulaschkanone? Leider ist nur zu wenig bekannt, dass die Rotkreuz-Köche über die obligatorische Erbsensuppe hinaus gut kochen können. Von den traditionellen stadtteilbezogenen Zügen ist nur noch der ehemalige „5. Sanitätszug Dümpten“ übriggeblieben, der heute als Betreuungszug im Katastrophenschutz mitwirkt. Er sorgt dafür, dass Opfer einer Katastrophe oder eines „Großschadensereignisses“ ein Dach über den Kopf bekommen und individuell sozial betreut werden. Die starke personelle Zunahme, aber auch die organisatorische Ausweitung der Dienste erforderte den Bau eines hinreichend großen Einsatzzentrums. Hierfür boten sich Haus- und Grundbesitzung an der Heinrichstraße an. Unter großen finanziellen Anstrengungen, die man durch umfangreiche Eigenleistungen zu minimieren versuchte, konnte die Um- und Neubaumaßnahme im Jahre 1984 abgeschlossen werden. Diese Maßnahme brachte für alle Mitglieder zusätzliche Arbeiten, die Dank des besonderen Einsatzes des Geschäftsführers gut koordiniert zügig abliefen. Die Baumaßnahmen, insbesondere die Unterbringung von Fahrzeugen, brachte erhebliche Unruhe und Ungemach für die Anwohner der Heinrichstraße. Nur deren Verständnis und letztlich Akzeptanz erlaubte es dem Deutschen Roten Kreuz, das Einsatzzentrum Heinrichstraße zum zweiten Stützpfeiler seiner Arbeit zu gestalten. Heute kann festgestellt werden, dass die Entwicklung des DRK nach dem Kriege erfreulich schnell aufwärts und voran ging. Die Gründe sind vielfältiger Natur. Ein Grund war sicherlich die Bereitschaft vieler, mitzuwirken in einer Organisation, die helfen wollte, wo immer es notwendig war. Die Mitglieder des DRK fühlten sich als große verschworene Gemeinschaft, sozusagen als Familie, der Hilfe am Nächsten und den in Not Befindlichen verbunden. In der Gemeinschaft Gleichgesinnter fanden viele DRK-Helfer ein soziales Umfeld mit gleich ihnen Interessierten, die gleichen Zielen dienen wollten. Ein weiterer Grund für die personelle Expansion war die bestehende Möglichkeit für junge Männer, sich im Katastrophenschutz zu verpflichten. Schließlich ist die soziale Komponente der DRK Arbeit nicht zu vergessen. Die Hilfe für den Mitmenschen, ist motivierend und befriedigend zugleich. Das im Jahre 1894 erlassene und immer wieder novellierte Gesetz über das Sanitätswesen stellte einen entscheidenden Einschnitt in der DRK-Arbeit dar. Es beeinflusste mit seinen Forderungen die Arbeit des DRK sehr wesentlich. Von hier geht im Grunde eine Entwicklung aus, die den früher rein ehrenamtlichen Laienhelfer plötzlich in die Funktion eines Vollprofis stellte. Die Schlussfolgerung war: Ausbildung zu noch mehr Professionalität. Mit dem evangelischen Krankenhaus wurden entsprechende Vereinbarungen über die Ausbildung von DRK- Helfern getroffen. Gleichzeitig musste der Fahrzeugpark um Notfallfahrzeuge so- genannte mobile Animationszentren ergänzt werden. Inzwischen hat der Einsatz der DRK Helfer als ausgebildete Rettungssanitäter beziehungsweise Rettungsassistenten bewährt. Die anfänglichen Sorgen des Vorstandes insbesondere hinsichtlich eventuell erwartender Haftpflichtansprüche sind erfreulicherweise nicht eingetreten. Wie bereits erwähnt, war die Einheit "Erweiterter Katastrophenschutz" in der Unterkunft an der Düsseldorfer Straße untergebracht. Das Gebäude hatte schon mannigfachen Zwecken, zuletzt als Flüchtlingsunterkunft, gedient. Es zeichnete sich insbesondere wegen seines desolaten Zustandes aus. Für die Unterbringung von 400 Helfern, 45 Fahrzeugen und umfangreichem Material war es trotz erheblicher Renovierungsversuche seitens des DRK ungeeignet. Nachdem weder Bund noch Stadt bereit waren, das Gebäude an der Düsseldorfer Straße zu sanieren, sah sich der DRK - Vorstand gezwungen, selbst zu handeln. 1992 kaufte das DRK die ehemalige Sonderschule an der Hansastraße, um sie zu einem DRK - Einsatzzentrum umzubauen. Obwohl die Stadt den Kaufpreis herabgesetzt hatte, bereiteten Finanzierung und Umbau erhebliche Kopf- schmerzen. Schließlich konnten am 05. November 1994 in Anwesenheit vieler Gäste aus Politik, Verwaltung und DRK-Landesverband Um- und Neubau an der Hansastraße eingeweiht werden. Der DRK-Kreisverband verfügt seitdem über ein weiteres Katastrophenschutzzentrum mit integrierten Ausbildungsräumen, einer Fahrzeughalle und einer Rettungswache. Die Ausbildungsräume werden sowohl für die sogenannte „Breitenausbildung“ in der Bevölkerung (‘Erste Hilfe’ und ‘Lebensrettende Sofortmaßnahmen’) als auch für die Aus- und Fortbildung der aktiven DRK-Mitglieder genutzt. Schließlich muss das einmal erworbene Wissen gefestigt und erweitert werden. Nur so kann ein hohes Ausbildungsniveau erreicht bzw. gehalten werden. Die geänderte Altersstruktur der Bevölkerung unserer Stadt erforderte auch neue Aktivitäten des DRK. Neben anderen im Sozialdienst tätigen Organisationen (Diakonie, AWO etc.) richtete auch das DRK im Jahre 1988 eine Sozialstation ein. Nach umfänglichen Bauarbeiten im Hause Löhstraße wurde sie dort Zentral untergebracht. Was bietet das Deutsche Rote Kreuz in Mülheim an der Ruhr heute (1996)? Nach der neuen politischen Lage nach 1989 veränderte sich auch das Gesicht des Katastrophenschutzes in der Bundesrepublik. War er vorher durchaus auch für den Kriegsfall ausgelegt, so ist seitdem eine neue Struktur in „DRK- Einsatzeinheiten“ gebildet worden. Es gibt zwar noch Züge, aber im Falle eines Einsatzes arbeiten alle Fachbereiche in diesen Einsatzeinheiten zusammen, d. h., eine Einsatzeinheit besteht aus den Komponenten Sanitätsdienst, Betreuung, Technik und Verletztentransport. Dazu gehört noch eine Gruppe mit Führungskräften, die den Einsatz vor Ort koordinieren. Die neue Struktur macht diese Einheiten unabhängiger. Für den Ärztlichen Notfalldienst sind die Einsatzbereiche neu gegliedert worden. Es gibt nur noch zwei Bezirke und damit nur noch zwei Fahrzeuge, die von einer computergestützten Leitstelle disponiert werden. Die Fahrer sind ehrenamtliche DRK – Helfer oder Zivilleistende, die mindestens eine Sanitätsdienstausbildung absolviert haben. Die Wasserwacht hat zwei Boote. Eines ist ein Spezialboot für Hochwassereinsätze. Es ist weit überörtlich einsetzbar. 1996 wurde ein Hausnotrufdienst neu eingerichtet, der heute von annähernd 100 Teilnehmern in Anspruch genommen wird. Personen, die an dieses System angeschlossen sind, können im Falle einer persönlichen Notlage per Knopfdruck schnell qualifizierte Hilfe herbeirufen. Die bereits erwähnte Sozialstation versorgt mit examiniertem Pflegepersonal über 100 Patienten zu Hause. Der ambulante Kranken- und Altenpflegeservice wird durch den mobilen sozialen Hilfsdienst und durch hauswirtschaftliche Versorgung ergänzt. Hier kümmern sich Zivildienstleistende um Personen, die Hilfe bei den alltäglichen Dingen benötigen. Dazu gehören Einkaufen, Essen zubereiten, Hausarbeiten, Vorlesen usw. Hier muss auch der mobile Einsatz Mahlzeit auf Räder eingeordnet werden, der Mittagsmahlzeiten auf Bestellung ausliefert. Der Blutspendedienst betreut mit ehrenamtlichen Helferinnen die in Mülheim auszurichtenden Blutspendetermine - 45 im Jahr. Die rasante Entwicklung der Medizin schlug sich vor allem im Rettungs- und Krankentransportdienst nieder. Die Anforderungen an das Rettungsdienstpersonal sind gesetzlich geregelt. Man unterscheidet heute im nichtärztlichen Bereich Rettungshelfer, Rettungssanitäter und als höchstqualifizierte die Rettungsassistenten. Seit 1985 wirkt der Kreisverband im Rettungsdienst der Stadt Mülheim mit. An den Wochenenden und an Feiertagen stellt das DRK Mülheim dafür einen Rettungswagen und einen Krankenwagen. Der Einsatz erfolgt über die bei der Feuerwehr angesiedelte Rettungsleitstelle. Im vierzehn- tägigen Wechsel mit der Johanniter Unfallhilfe wird seit 1995 links der Ruhr ein Kombifahrzeug (sowohl als Rettungswagen als auch als Krankenwagen einsetzbar) gestellt. Seit Juni 1997 fährt das Rote Kreuz auch an Werktagen in der Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 mit einem Krankenwagen. Alle Fahrzeuge werden streng nach dem Landesrettungsdienstgesetz besetzt. Der Dienst wird trotzdem ehrenamtlich erbracht. Noch zu erwähnen wäre, dass viele Helfer aus Mülheim für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz an Auslandseinsätzen teilnahmen. Ungarn, Rumänien, Russland, Iran, Irak, Italien und Jordanien waren Zielorte dieser Einsätze. Der DRK-Kreisverband wird von vielen passiven Mitgliedern, Freunden und Förderern unterstützt. Dennoch drücken ihn Geldsorgen. Das war zu früheren Zeiten so, das ist auch heute so. Der derzeitige Vorsitzende, Dr. Ohde, der sein Amt 1995 von Heinz Hager übernommen hat, steht mit allen Mitgliedern des DRK vor immer umfangreicher werdenden Aufgaben. Diese gründen sich insbesondere auf die Grundsätze des Roten Kreuzes und auf den sozialen Auftrag, den das DRK zu erfüllen hat. Natürlich gibt es gelegentlich Kritik am DRK, auch in Mülheim. Seien es nun die Blutspende, die Kleidersammlung oder andere Kritikpunkte. Der Kreisverband in Mülheim geht mit solchen Konfrontationen sehr selbstkritisch um. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, denn Selbstkritik hilft bei der Bewältigung von aktuellen Problemen und fördert den Willen, neugesteckte Ziele zu erreichen. Auf diesem Wege wird das DRK Mülheim an der Ruhr auch in der Zukunft voran schreiten, als eine Organisation die der Menschlichkeit verpflichtet....Ralf Hörstgen

Der Verfasser war ehrenamtliches Mitglied im Mülheimer DRK. Als stv. Kreisbereitschaftsführer war er mit verantwortlich für die ehrenamtlichen Einsatzdienste. Er ist Rettungsassistent und studierte Medizingeschichte an der Universität und Gesamthochschule Essen.Auf ins neue Jahrtausend - Die Jahre bis 1997 bis 2007

Die Chronik von Ralf Hörstgen beschreibt die ersten neunzig Jahre des Roten Kreuzes in Mülheim. Wie es in den Jahren 1997-2006 weiterging, ist dem folgenden Zusammenschnitt der einzelnen Jahresberichte zu entnehmen.

Der DRK-Kreisverband nahm in den letzten 10 Jahren eine rasante Entwicklung. In der Regel ging es bergauf. Im Jahr 2001 gab es aber auch eine finanzielle Krise, die den Verlust der Sozialstation und damit den Ausstieg aus der ambulanten Pflege nach sich zog. Im Folgenden möchten wir anhand der vielen Aufgabenfelder einen Einblick in die heutige Leitungsfähigkeit des Verbandes geben.

Geschäftsstelle und Sozialarbeit

Kreisgeschäftsführung, Sekretariat, Breitenausbildung, Sanitätsausbildung, Familienbildungswerk, Erholungsmaßnahmen, Personalverwaltung der aktiven Mitglieder, Essen auf Rädern, Katastrophenschutz, Versicherungsangelegenheiten, Kfz-Wesen, Einkauf, Buchhaltung, Personalwesen, Kasse, Fördermitglieder, all das sind die Arbeitsbereiche der heutigen Geschäftsstelle in der Aktienstr. 58. Den gesamten Bereich organisieren 14 hauptamtliche Mitarbeiter. Seit dem Jahr 2005 bildet der Kreisverband im Bereich Büromanagement jedes Jahr einen Auszubildenden aus.

Mitarbeit und Vertretung im Verband und auf kommunaler Ebene

DRK-Landesverband

Der Kreisverband ist durch den Vorsitzenden im Landesausschuss des DRK-Landesverbandes Nordrhein e.V. vertreten. Daneben arbeiten weitere Mitglieder unseres Kreisverbandes in Gremien des Landesverbandes mit, wodurch der Kreisverband in gewissem Umfang auch Einfluss auf die Verbandsarbeit nimmt. Dies sind der Haushaltsausschuss, der Wasserwacht-Landesausschuss, die Jugendrotkreuz-Landesleitung, die Landesbereitschaftsleitung, der Vorstand des DRK Landesverbandes.

Gremien außerhalb des Roten Kreuzes

- Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in Mülheim an der Ruhr

Auf kommunaler Ebene gehört der Kreisverband der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände an. In den Jahren 1998 und 2003 hatte das Deutsche Rote Kreuz turnusgemäß den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft. - Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Dem Ausschuss gehören zwei Vertreter der Wohlfahrtsverbände als sachkundige Bürger an. Der DRK - Geschäftsführer ist einer der beiden Stellvertreter. - Arbeitskreis Mülheimer Rettungsdienst

Dieser Arbeitskreis wurde 1997 gegründet. Ihm gehören neben den Rettungsdiensten von Feuerwehr, Johanniter Unfallhilfe und Deutschem Roten Kreuz der Leiter des Gesundheitsamtes, die Leitenden Notärzte, die beiden Krankenhäuser, die Notfallseelsorgerin und die Polizei an. Ziel des Arbeitskreises ist eine Qualitätssteigerung im Rettungsdienst und eine Verbesserung in der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen. Der DRK-Kreisverband wird durch seinen Gesamteinsatzleiter und die Rettungsdienstleitung in diesem Arbeitskreis vertreten. - Stadtjugendring

Das Jugendrotkreuz ist Mitglied im Stadtjugendring und wird dort durch die JRK-Kreisleitung vertreten. - Heinrich-Thöne-Stiftung

Die Satzung der Heinrich-Thöne-Stiftung sieht vor, dass u. a. die Wohlfahrtsverbände im Kuratorium der Stiftung vertreten sind. Das Deutsche Rote Kreuz wird durch seinen Geschäftsführer vertreten, der im Mai 1997 zum stv. Vorsitzenden des Kuratoriums gewählt wurde. - Lokalfunk "Antenne Ruhr"

Nach dem Landesrundfunkgesetz sind die Wohlfahrtsverbände in den Veranstaltergemeinschaften der Lokalradios vertreten. Da das Lokalradio "Antenne Ruhr" für die Städte Oberhausen und Mülheim zuständig ist, müssen sich die Arbeitsgemeinschaften der Wohlfahrtsverbände aus beiden Städten auf einen gemeinsamen Vertreter einigen. In den Jahren von 1998 bis 2000 nahm der DRK Geschäftsführer die Vertretung der Wohlfahrtsverbände in der Veranstaltergemeinschaft wahr. - Job-Service GmbH

In den Beirat der Job-Service GmbH wurde der DRK-Geschäftsführer berufen. - Widerspruchsausschuss im Sozialamt

Mitarbeiterin der DRK Geschäftsstelle - Förderverein für Städtepartnerschaften

Der Kreisverband ist Mitglied im Förderverein und wird durch seinen Geschäftsführer vertreten. - CBE Centrum für bürgerschaftliches Engagement

Der Kreisverband ist Mitglied und wird durch seinen Geschäftsführer vertreten. - Seniorenbeirat

Für die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände ist der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes 2005 in den Seniorenbeirat entsandt worden. Der Beirat wählte Helmut Storm zum Vorsitzenden. - Stadtsportbund

In der Fachschaft Schwimmen vertritt der Wasserwachtleiter die Interessen der DRK-Wasserwacht.

- Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in Mülheim an der Ruhr

Menüservice „Essen auf Rädern“

Der Menüservice „Essen auf Rädern“ war bereits in den sechziger Jahren ein Angebot des Roten Kreuzes für Senioren. Nachdem über viele Jahre dieser Service von allen Wohlfahrtsverbänden durchgeführt worden war, wurde im Jahr 2002 aus Gründen der Kostenersparnis das Rote Kreuz wieder alleine mit der Versorgung im gesamten Stadtgebiet beauftragt.

Rettungsdienst

Seit 1985 wirkt der Kreisverband - und zwar in großen Teilen mit ehrenamtlichen Kräften - im öffentlichen Rettungsdienst der Stadt Mülheim an der Ruhr mit. Anfangs hatte der Kreisverband an Wochenenden und Feiertagen einen Rettungswagen und einen Krankenwagen zu stellen. Der Einsatz dieser Fahrzeuge erfolgte vom DRK - Einsatzzentrum Heinrichstraße, welches dafür den Status einer Rettungswache erhielt. Kurz nach der Fertigstellung des DRK - Einsatzzentrum Hansastraße wurde auch diesem der Status der Rettungswache zuerkannt. Hier ist abwechselnd mit der JUH ebenfalls an Wochenenden und Feiertagen ein Kombi-Fahrzeug stationiert. Ein Kombi-Fahrzeug kann sowohl als Kranken- wie auch als Rettungswagen eingesetzt werden.

Im Juni 1997 kam es erneut zu einer Erweiterung des Mitwirkungsauftrages. Seit dem stellt der Kreisverband montags bis freitags jeweils von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr einen Krankenwagen, der auch mit ehrenamtlichen Kräften besetzt wird, die - wegen des besonderen Aufwands - allerdings eine geringe Vergütung er- halten. Für diese Aufgabe wurde ein neuer Krankenwagen angeschafft.

Im Rettungsdienst werden - entsprechend den Vorgaben des Rettungsdienstgesetzes - Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Rettungshelfer eingesetzt. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zeichnen sich dadurch aus, dass sie gut ausgebildet und hoch motiviert sind. Nur deshalb ist es möglich, dass der Rettungsdienst über den beschriebenen Umfang hinaus auch bei besonderen Anlässen (Großbränden oder anderen Großeinsätzen der Feuerwehr) alarmmäßig eingesetzt wird. In der Regel gelingt es uns, schon zwanzig Minuten nach der Alarmierung die Fahrzeuge mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Diese kurzen Vorlaufzeiten sind immer wieder beeindruckend. Damit stellt der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes auch eine wichtige Einsatzreserve für Spitzenbelastungen dar.

Die Zahl der im Rettungsdienst geleisteten Dienststunden einschließlich der sonstigen Einsätze, Ausbildung, Wartung und Pflege betrug 1998 über 30.000. Im gleichen Jahr wurden 1.934 Krankentransporte und 422 Rettungstransporte gefahren. Im Jahre 2007 stehen nach einer erneuten Erweiterung nun täglich drei Fahr- zeuge zu unterschiedlichen Zeiten bereit, an Wochenenden werden bis zu vier Fahrzeuge im kommunalen Rettungsdienst besetzt. Im Jahre 2006 wurden 4.602 Krankentransporte und 557 Rettungswagentransporte durchgeführt.

Für den Einsatz im Rettungsdienst kann der Kreisverband auf über 200 Helferinnen und Helfer zurückgreifen, diese sind als Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Rettungssanitäter oder Rettungshelfer ausgebildet. Alle Einsatzkräfte nehmen jährlich 30 Stunden an einer im Mülheimer Rettungsdienst wöchentlich angebotenen Fortbildung teil.

Der Kreisverband verfügt über mehrere moderne Rettungs- und Krankentransportwagen.

Ärztlicher Notfalldienst

In der Zeit von 1974 bis zum Jahr 2005 organisierte das Mülheimer Rote Kreuz den ärztlichen Notfalldienst für die Kassenärztliche Vereinigung. Dazu gehörten der Betrieb einer Leitstelle und die Bereitstellung von anfangs 4, später 2 Einsatzfahrzeugen mit sanitätsdienstlich geschultem Personal. Dieses bundesweit einmalige Kooperationsmodell erwies sich für die Mülheimer Bürger als ausgesprochen gut funktionierendes und effektives System. Durchschnittlich 18.000 Fälle wurden über die DRK-Leitstelle pro Jahr abgewickelt.

Nach mehr als 30 Jahren fiel dieses Erfolgsmodell Rationalisierungswünschen der Kassenärztlichen Landesvereinigung zum Opfer. Seit dem fahren die Ärzte wieder mit ihrem eigenen Fahrzeug oder einem Taxi. Die Patientenanfragen laufen über ein auswärtiges Call Center. Eine in Mülheim ansässige Leitstelle gibt es nicht mehr.

Behindertenfahrdienst

Im Behindertenfahrdienst wurden im Jahr 1998 57 Transporte mit insgesamt 7 349 km gefahren. Die Zahl der Behindertentransporte war in den letzten Jahren ständig zurückgegangen. Die Vorhaltekosten standen zum Schluss in keinem Verhältnis mehr zu den gefahrenen Transporten. Aus diesem Grund wurde der Behindertenfahrdienst zum Jahresende 1998 eingestellt. Für die Betroffenen gibt es ausreichend Angebote anderer Anbieter.

Sozialstation

Schon in den fünfziger Jahren war der DRK – Kreisverband in der ambulanten Betreuung pflegebedürftiger Patienten tätig. 1988 wurde aus der traditionellen Haus- und Familienpflegestation die moderne und leistungsfähige Sozialstation mit qualifizierten Kranken- und Altenpflegekräften. Zu den Pflegeleistungen wurden – wie das bei Sozialstationen üblich ist – ergänzende ambulante Dienste angeboten.

Die Sozialstation, die bei den Patienten einen ausgezeichneten Ruf hatte, musste im Jahr 2001 aufgegeben werden. Die durch die Pflegeversicherung veränderten Rahmenbedingungen konnten wirtschaftlich nicht umgesetzt werden. Um nach den neuen Bedingungen kostendeckend arbeiten zu können, war die Station zu klein. Ein sechsstelliges Defizit konnte der Kreisverband nicht verkraften. Der katholische Träger

„Engelbertus mobil“ hat die Sozialstation im Rahmen eines Betriebsübergangs mit allen Mitarbeitern und Patienten übernommen.

Zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs beschäftigte die Sozialstation 17 Mitarbeiter, 6 Zivildienstleistende. Sie versorgte rund 70 Patienten. Für die Mitarbeiter standen 10 Dienstfahrzeuge zur Verfügung.

Katastrophenschutz

Die in den letzten Jahren diskutierte Neukonzeption für den Katastrophenschutz konnte inzwischen umgesetzt werden. Nicht ohne Stolz sei bemerkt, dass in dem neuen Konzept die vom Deutschen Roten Kreuz entwickelten Vorstellungen weitgehende Berücksichtigung gefunden haben.

An die Stelle der unterschiedlichen Einheiten - zum Teil 50 Mann stark - sind die DRK - Einsatzeinheiten getreten. Diese haben nur noch eine Personalstärke von 33 und sind mit Einsatzkräften aus dem Sanitätsdienst und dem Betreuungsdienst besetzt. Dazu kommen Fachleute für Technik und Sicherheit und ein Zugtrupp. Mit dieser personellen Zusammensetzung sind die Einheiten autark und können wesentlich viel- seitiger eingesetzt werden. Dazu kommt, dass die verringerte Personalstärke die Einheiten flexibler macht.

Dem DRK - Kreisverband sind von der zuständigen Katastrophenschutzbehörde drei Einsatzeinheiten anerkannt worden.

Fahrzeuge des Katastrophenschutzes werden sowohl vom Land, vom Bund, von der Kommune als auch dem Roten Kreuz gestellt. Gerade durch die letzten großen Einsätze zum Weltjugendtag oder auch zur Fußballweltmeisterschaft sorgten für eine den heutigen Erfordernissen angepasste Ausstattung. Auch zu- künftig will das Deutsche Rote Kreuz für alle erdenklichen Notfälle gerüstet sein. Gerade der Klimawandel oder aber auch nicht vorhersehbare Großschadenereignisse erfordern ein schnelles und komplexes Hilfeleistungssystem.

Die Einsatzeinheiten sind alle dreifach besetzt (Sollstärke 33 x 3 = 99 x 3 Einsatzeinheiten = 297). Damit soll erreicht werden, dass bei länger dauernden Einsätzen ausreichende Reserven für eine Ablösung vorhanden sind. Außerdem muss man bei ehrenamtlichen Helfern damit rechnen, dass im Falle einer Alarmierung nicht alle sofort erreicht werden und dann auch abkömmlich sind. Da die Zahl der Mitglieder des Kreisverbandes bis zum Jahr 2007 auf 550 angewachsen ist, ist es aber kein Problem, die notwendigen Einsatzkräfte bereitzustellen.

Damit leistet der DRK - Kreisverband einen wesentlichen Beitrag zur Gefahrenabwehr, und das zu einem sehr niedrigen Preis für die öffentlichen Haushalte!

Arbeitskreis Ausbildung - "Lehren und Lernen im Deutschen Roten Kreuz"

Der Arbeitskreis Ausbildung kann in gewissem Sinne als eine „Schule“ des Deutschen Roten Kreuzes verstanden werden: Zu seinen Aufgaben gehört die Durchführung von Schwimm- und Rettungsschwimmkursen, Lehrgängen für „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“ (LSM) und Erste Hilfe. Neben diesen Aktivitäten im Rahmen der Breitenausbildung kommt noch ein umfangreiches, jedoch internes, Unterrichtsangebot für die aktiven Helfer aus verschiedenen Fachdiensten und Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes hinzu: Sanitätslehrgänge, Schulungen für das Personal im Hausnotruf-Bereitschaftsdienst sowie Fort- und Weiterbildungen zu ganz speziellen Themen werden mehrmals jährlich in regelmäßigen Abständen veranstaltet. Auch das Helfen will eben gelernt sein – und wo professionell geholfen werden soll, muss professionell ausgebildet werden. Der Arbeitskreis Ausbildung bemüht sich darum.

Qualitätsstandards und vor allem die Einheitlichkeit der Lehraussagen sichern dabei die DRK- Ausbildungsordnung und DRK-Leitfäden für Lehrkräfte, die rechtlich und fachlich vom Deutschen Beirat für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe abgesichert sind. Bei der Unterrichtsgestaltung des Deutschen Roten Kreuzes werden darüber hinaus die Empfehlungen und Richtlinien der American Heart Association (AHA) und des European Resuscitation Council (ERC) berücksichtigt.

Was hat sich in diesem Zusammenhang getan? Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert? Da gibt es einiges zu berichten:

Das Deutsche Rote Kreuz in Mülheim an der Ruhr hat einen eigenen (!) Leitfaden zur Ausbildung von Helfern im Hausnotruf-Bereitschaftsdienst erstellt, der inzwischen auch vom Landesverband Nordrhein umgesetzt wird. Wenngleich der Konkurrenzdruck im Bereich der Breitenausbildung – besonders im Hinblick auf LSM-Kurse für Führerscheinbewerber – zugenommen hat, kann das Deutsche Rote Kreuz weiterhin gut gefüllte Unterrichtsräume und relativ stabile Teilnehmerzahlen verzeichnen. Ganz zweifellos macht sich hier das großartige Engagement einzelner Ausbilder bemerkbar, die auch ihre Unterrichtstätigkeit im Deutschen Roten Kreuz wohlgemerkt rein ehrenamtlich betreiben! Und noch etwas zum Aspekt der Qualitätssicherung: Bereits seit 1997 werden regelmäßig Ausbilderfortbildungen durchgeführt, um über neue Entwicklungen im Bereich präklinischer Notfallmedizin und medizinische Hintergründe bestimmter Erste Hilfe-Maßnahmen zu informieren sowie methodisch-didaktische Anregungen zur Unterrichtsgestaltung zu geben. Wer heute Ausbilder werden will, muss nicht nur medizinisch, sondern auch pädagogisch qualifiziert sein! Lebendige Unterrichtsgespräche anstelle langweiligen Dozierens, Medienvielfalt anstelle staubiger Papp-Wandkarten, realitätsnahe Fallbeispiele und ständiger Praxisbezug – zugeschnitten auf den jeweiligen Teilnehmerkreis gehören zum Qualitätsstandard des Arbeitskreises Ausbildung.

Trotz dieses durchweg positiven Berichtes gibt es mitunter auch Probleme: Nicht immer können die 25 ehrenamtlichen Ausbilder und Ausbilderinnen alle Lehrgangswünsche erfüllen, weil sie z. B. beruflich verhindert sind. Verstärkung ist also dringend gefragt. Wer Interesse hat, meldet sich bitte in der Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes, um nähere Informationen zu erhalten.

Projekt „Der Herzkasper lauert überall“ - Frühdefibrillation mit AED-Geräten

Im Juli 2004 wurde in Zusammenarbeit der Sparkasse Mülheim an der Ruhr das Projekt zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes gestartet. Ziel der Kampagne war es, in Mülheim flächendeckend automatisierte externe Defibrillatoren (AED) zu installieren. Mit Hilfe eines solchen Gerätes sind Laien in der Lage, effizient bei einem plötzlichen Herzstillstand zu helfen. Über 1000 Personen konnten in 2 ½ Jahren vom DRK in der Anwendung der AED-Geräte unterwiesen werden. Inzwischen gibt es 90 Standorte, an denen AED-Geräte in der Regel öffentlich zugänglich installiert sind. Seit 2007 kooperiert der DRK Kreisverband insbesondere in der Rettungsdienstausbildung neben dem Landesverband mit dem NPI.

Notfallseelsorge

Ein unvorhergesehener Todesfall - der Rettungsdienst war da - sie haben alles versucht, doch es war nichts mehr zu machen - man räumt zusammen und erledigt die Formalitäten. In der Wohnung bleibt ein trauernder Angehöriger zurück - der Notarzt und die Rettungsdienst-Mitarbeiter würden sich gerne noch weiter um die Angehörigen kümmern, doch der nächste Einsatz ist schon aufgelaufen. Die Trauernden bleiben einsam zurück.

So oder ähnlich sahen manche Rettungsdiensteinsätze aus und bei den Helfern blieb immer auch die Frage, ob sie nicht mehr für die Angehörigen hätten tun können. Doch seit dem 01.06.1998 gibt es in Mülheim die Notfallseelsorge. Die letzte Lücke in der Versorgung der Bürger ist geschlossen worden. Angehörige bleiben nicht mehr alleine zurück, Zeugen eines schweren Unfalls haben nun einen Ansprechpartner. Menschen, die ihre Existenz, z.B. durch ein Feuer, verloren haben, finden eine helfende Hand. Dies sind nur drei Beispiele für viele andere in denen die Notfallseelsorge das Leben wieder etwas überschaubarer und planbarer machen konnte.

Deswegen steht seit 01.06.1998, 24 Stunden pro Tag, ein Fahrzeug bereit, welches mit einem Rotkreuzhelfer und einem Pfarrer oder einer Pfarrerin des Evangelischen Kirchenkreises besetzt ist. Insgesamt 35 Pfarrer und Pfarrerinnen sowie 30 Rotkreuzler sorgen ehrenamtlich dafür, dass jedem Bürger diese Hilfe zukommt, wenn er sie benötigt.

Mit der Fachkompetenz der Besatzungen konnten in den letzten Jahren761 Einsätze erfolgreich bewältigt werden. Das ein oder andere Leben wurde wieder lebenswerter durch ihre Hilfe.

Bürgertreff Broich

Die in Trägerschaft des Kreisverbandes stehende Altentagesstätte Prinzeß-Luise-Straße 115 erfreut sich nunmehr seit über 45 Jahren gleichbleibender Beliebtheit bei den Senioren. Das Ehepaar Heinz und Hilde Schmidt bauten dieses Angebot für den Kreisverband auf und waren von Anfang an mit der Leitung der Altentagesstätte betraut. Diese wurde mittlerweile von Claudia Wilbert übernommen.

Die Altentagesstätte, die an Werktagen von 13:30Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet ist, wird täglich von durchschnittlich 40 Senioren besucht. Dies ergibt bei 250 Öffnungstagen eine Jahres - Besucherzahl von 10.000 Personen.

Der Zugang zur Altentagesstätte steht allen Senioren offen. Er ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.

Die öffentlichen Mittel, die dem Kreisverband zum Betrieb der Altentagesstätte zur Verfügung gestellt werden, reichen leider für die entstehenden Kosten nicht aus. Der Kreisverband unterstützt in jedem Jahr mit rund 10.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden die laufenden Betriebskosten.

Blutspendedienst

Der Kreisverband wirkt im Blutspendedienst mit, indem er die vom DRK - Blutspendeinstitut Breitscheid durchgeführten Termine in der Vorbereitung und Durchführung unterstützt. Die ehrenamtlichen Helferinnen des „Arbeitskreises Blutspendedienst“ übernehmen einen Teil der Werbung für die Spendetermine und kaufen die Lebensmittel und Getränke ein.

Während der Blutspende helfen sie bei der Durchführung: Sie übernehmen die Anmeldung aller Spender, messen den Puls und die Temperatur, betreuen den Spender während der eigentlichen Spende („Händchenhalten“ ist nur selten erforderlich). Vor allem bereiten die Helferinnen aber den stärkenden Imbiss - die liebevoll belegten Brötchen und natürlich die Tasse Kaffee.

In den letzten Jahren wurden durchschnittlich 45 Spendetermine durchgeführt. Im Jahr 2006 konnten dadurch 2315 Blutspenden gewonnen werden. Das ist – bezogen auf die Einwohnerzahl von Mülheim – viel zu wenig. Bei dem ständigen Mangel an Blutkonserven hofft der Kreisverband natürlich, dass er zukünftig mehr Bürger zur Blutspende bewegen kann.

Für die Blutspender, die 50mal und öfter gespendet haben, werden jährlich Ehrungen durchgeführt, bei denen der Kreisverbandsvorsitzende die entsprechenden Urkunden und Ehrennadeln überreicht.

Familienbildungswerk

Das DRK-Familienbildungswerk wird als Zweigstelle des Familienbildungswerks des DRK-Landesverbandes Nordrhein betrieben. Als Kursleiter stehen acht Honorarkräfte zur Verfügung. Die Schwerpunkte liegen heute bei den Angeboten:

- Prager Eltern-Kind Programm (PEKIP)

- Elba-Gruppen

- Miniclub

- Behutsame Gymnastik für Senioren

- Wassergymnastik für Senioren

Hausnotrufdienst

Wie funktioniert der Hausnotrufdienst?

Den qualifizierten Hausnotrufdienst (HND) gibt es im DRK-Kreisverband Mülheim an der Ruhr e. V. seit dem 04.06.1996. Teilnehmer dieses Systems sind in erster Linie alleinlebende Menschen, die durch ihr Alter, Gesundheitsrisiken oder eine Behinderung beeinträchtigt sind, jedoch ein weitgehend selbständiges Leben zu Hause führen. Wenn diese in Not geraten, z. B. bei einem Sturz oder einer akuten Erkrankung, lösen sie über einen Funksender, den sie am Handgelenk wie eine Uhr tragen, per Knopfdruck Alarm aus. Das Hausnotruf-Gerät, welches am Telefon- und Stromnetz angeschlossen ist, stellt eine Freisprechverbindung zur Hausnotruf-Leitstelle her. Diese nimmt den Notruf entgegen, stellt fest, welche Hilfe benötigt wird und organisiert die Hilfeleistung. Der HND-Bereitschaftsdienst wird informiert und fährt umgehend zum Teilnehmer. Sollte der Teilnehmer nicht mehr in der Lage sein, mit der HND-Zentrale zu sprechen, stellt dies kein Problem dar, denn das Gerät identifiziert sich bei jedem HND-Alarm selber. Der Bereitschaftsdienst hat für jeden Teilnehmer ein Datenblatt mit Informationen über dessen Krankheitsbild etc. und bewahrt die Schlüssel auf, damit vor Ort eine qualifizierte Hilfeleistung erfolgen kann.

Im Sommer 1997 trat Christian Krebber seinen Zivildienst an. Im Herbst kam Daniel Pokorny zum HND, der zuvor im Bereich „Essen auf Rädern“ tätig war. Die beiden neuen Zivildienstleistenden zeigten hohe Ansprüche, was das Erscheinungsbild und die Qualifikation des Bereitschaftsdienstes anbelangte. Somit kümmerten sich die beiden darum, dass der Dienstwagen mit neuen Materialien bestückt wurde, die für HND- Einsätze sinnvoll erschienen. Außerdem halfen diese mit, in den Bereichen Kundenbetreuung, -beratung, machten Neuanschlüsse, Servicearbeiten etc. Mit Beendigung seines Zivildienstes wurde Christian Krebber mit der Leitung des neugegründeten Arbeitskreises HND beauftragt. Dieser Arbeitskreis zählt zehn Mitglieder und wird durch 21 Kollegen aus anderen Einheiten unterstützt, die im HND mitwirken. Die stetig steigen- den Teilnehmerzahlen hatten zur Folge, dass natürlich die Einsatzfrequenz enorm anstieg. Deshalb wurden im Herbst 1998 Umstrukturierungen durchgeführt. Der Hausnotruf - Servicedienst (HNS) wurde eingerichtet, der für Neuanschlüsse, Kündigungen und Reparaturarbeiten zuständig ist. Während der Woche werden Zivildienstleistende im HND und HNS eingesetzt und am Wochenende und an Feiertagen Ehrenamtliche.

Ausbildung im HND

Im Laufe des Jahres 1996 entstand in einer Arbeitsgruppe unter der Federführung von Harald Karutz der Leitfaden zur Ausbildung des HND-Bereitschaftsdienstes. Der erste Lehrgang fand im Februar 1997 statt. Darauf folgten drei weitere Lehrgänge in den Jahren 1997/1998. Seit dem hat diese einen festen Platz im Ausbildungsprogramm des DRK-Kreisverbandes Mülheim an der Ruhr. Die Lehrgänge richten sich an alle interessierten Helfer, auch aus anderen Kreisverbänden.

Heute sind 800 Mülheimer Bürgerinnen und Bürger Kunden des DRK-Hausnotrufdienstes. Die Fahrzeuge wurden den heutigen Bedürfnissen angepasst.

Die Zusammenarbeit mit dem Notfallseelsorgedienst (NSD)

Am 01.06.98 ist ein neues Arbeitsfeld hinzugekommen: Der HND-Bereitschaftsdienst übernimmt den Hintergrunddienst für die neu gegründete Notfallseelsorge. D. h., wenn im Einsatzfall ein zweiter Seelsorger zur Einsatzstelle gebracht werden muss, oder ein Paralleleinsatz anliegt, werden die Aufgaben des

NSD-Bereitschaftsdienstes vom HND-Bereitschafts oder -Servicedienst übernommen. Im Gegenzug steht der NSD dem HND zur Abarbeitung mehrerer Alarme zur Verfügung.

Erfahrungen

Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre hat gezeigt, dass HND-Einsätze, bei denen die Betreuung der Teilnehmer im Vordergrund steht, weniger häufig auftraten als Einsätze, bei denen die medizinische Versorgung von Notfallpatienten und ambulante Versorgung leicht verletzter Personen im Vordergrund stand. Der Name Hausnotrufdienst für dieses System hat sich somit bestätigt. Dennoch sollte man den Begriff Geborgenheitstelefon nicht ganz verdrängen, weil auch betreuerische Einsätze zu unserem Aufgabenfeld gehören. Erfreulich ist es, dass trotz der steigenden Teilnehmerzahlen bis auf ganz wenige Ausnahmefälle keiner der Teilnehmer den HND missbräuchlich nutzt.

Migrationsberatung

Wie bereits in den Jahren zuvor lässt sich auch 1998 im Arbeitsbereich Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Kontingentflüchtlingen eine ähnlich erfolgreiche Bilanz ziehen.

Durch personelle Neubesetzung (ab dem 01.02.98 arbeitete Frau Ludmilla Scheuermann als Dolmetscherin und Beraterin für Aussiedler-Angelegenheiten im Übergangsheim Mühlenfeld 92-96 als Unterstützung für die dort ansässige Diplom-Sozialpädagogin Frau Silvia Kortz) bzw. Umsetzung (Herr Matthias Langer, Diplom- Sozialpädagoge, arbeitet als Vertreter für die durch Erziehungsurlaub ausgefallene Diplom-Sozialpädagogin Frau Susanne Helder im Übergangsheim Zinkhüttenstr. 51) wurde auch für 1998 eine kontinuierliche Arbeit mit Spätaussiedlern und Kontingentflüchtlingen gewährleistet.

Jeder Mitarbeiter hat ein festes Büro mit festen Sprechzeiten sowie einige kleinere Außenobjekte, die es zu betreuen gilt.

Durch stark angewachsene Zuweisungen, besonders im letzten Jahresdrittel war naturgemäß eine erhöhte Anforderung an die Mitarbeiter gegeben, vorrangig Hilfestellung beim Ausfüllen aller erdenklichen Anträge und Formulare. Hier sind besonders die Ämterbetreuungen hervorzuheben, d. h. den Aussiedlern einen ersten Schritt in das gesellschaftliche Zusammenleben in der Bundesrepublik zu ermöglichen.

Ämterbetreuung meint in diesem Zusammenhang alle auftauchenden Fragen und Probleme der jeweiligen Fachämter (Sozial-, Arbeits-, Wohnungsamt, Amt für Rentenangelegenheiten usw.) gemeinsam anzugehen, zu besprechen und, wenn möglich, zu lösen. Da es selbst manchmal auch für „Eingeweihte“ ziemlich schwierig ist, sich durch das „Beamtendeutsch“ zu kämpfen, ist es umso deutlicher zu verstehen, dass Personen, welche gerade erst Fuß gefasst haben bei uns, enorme Schwierigkeiten beim Verständnis amtlicher Formulare und Anträge haben. Hierbei, so darf ich in aller Bescheidenheit behaupten, haben die vor Ort tätigen Mitarbeiter eine kontinuierlich gute und erfolgreiche Arbeit – ganz besonders in Bezug auf Hilfestellung bei der Wohnungssuche für die Heimbewohner – geleistet. Durch gute Kontakte mit einzelnen Wohnungsbaugesellschaften konnten die MitarbeiterInnen vielen Heimbewohnern zu eigenem Wohnraum verhelfen.

Nicht zuletzt ist der psycho-soziale Bereich in der Aussiedlerarbeit von zentraler Bedeutung. Hier sollen durch persönliche Gespräche Nöte und Sorgen der Bewohner aufgefangen und aufgearbeitet werden, da das Zusammenleben auf engstem Raum unter den Bewohnern nicht immer ganz spannungsfrei ist.

So gestaltet sich die Betreuungsarbeit auf den verschiedensten Ebenen mitunter sehr vielschichtig und ab- wechslungsreich. Im Zeitraum Januar bis Dezember 1998 sind ca. 2 100 Beratungen in den Übergangsheimen durchgeführt worden. Allein daran lässt sich die Wichtigkeit einer sachlich fundierten Beratungsarbeit ersehen. So können wir nur hoffen, dass die Personalkostenzuschüsse durch Bund und Kommune weiterhin in ausreichender Höhe gewährleistet werden. An genügend Arbeit mangelt es jedenfalls nicht.

Im Jahr 2006 wurde die „Migrationserstberatung“ in der DRK-Geschäftsstelle in der Löhstraße eingerichtet. Der Sozialpädagoge Matthias Langer ist hier mit einer halben Stelle tätig.

Zivildienst

Seit 1975 ist der Kreisverband anerkannter Träger einer Zivildienststelle. Damals wurde mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine Vereinbarung zur Verbesserung des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes getroffen. Diese Vereinbarung führte zur Gründung des Ärztlichen Notfalldienstes, in dessen Bereich die ersten drei Zivildienstplätze eingerichtet wurden.

Später wurden in der Sozialstation weitere Zivildienstplätze für die Aufgabenbereiche Mobiler Sozialer Dienst, Essen auf Rädern, Hausnotrufdienst und Rettungsdienst geschaffen. Insgesamt beschäftigt der Kreisverband heute 13 Zivildienstleistende. Ohne Zivildienstleistende währen diese Aufgaben nicht zu bewältigen.

Allerdings hat die Verkürzung der Dienstzeit den Einsatz von Zivildienstleistenden deutlich verteuert. Die Dauer der Vorbereitung des Zivildienstleistenden auf seine Aufgaben ist gleich geblieben. So sind die Kosten für die Einweisung im Verhältnis zu der nutzbaren Dienstzeit höher geworden. Obendrein sind die Zuschüsse des Bundesamtes für diesen Bereich auch noch gekürzt worden. Diese Kostensteigerung konnte nur durch Preisanpassungen bei den Dienstleistungen kompensiert werden.

Kleidersammlung

Das Thema Kleidersammlung hat 1998 Anlass zu heftigen Diskussionen auch im politischen Bereich gegeben. Wenig Verständnis aus DRK-Sicht gab es für die Tatsache, dass die Stadtverwaltung dem gewerblichen Konkurrenten ‘Samaria’ ausgerechnet städtische Grundstücke zur Aufstellung von Sammelcontainern zur Verfügung stellte. Als auf unseren Protest die Politik diese Entscheidung korrigieren wollte, stellte sich heraus, dass dies aus rechtlichen Gründen nicht so einfach war.

Das Rote Kreuz überlegte nach anderen Wegen, seine Position im Bereich der Altkleidersammlung zu behaupten. Da kam ein Pilotprojekt der „bürgernahen Sackabholung“ gerade recht. Als Kooperationspartner hatte der Kreisverband die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft MEG gewinnen können. Dieses Pilotprojekt erwies sich jedoch als Flop und lief deshalb sang- und klanglos aus.

Dann traten die anderen Wohlfahrtsverbände auf den Plan, die auch an den Kleidersammlungen partizipieren wollten. Der Rat der Stadt favorisierte eine Lösung, bei der alle Wohlfahrtsverbände gemeinsam - mit städtischer Unterstützung - Altkleider sammeln sollen. Aus dieser Vorgabe entwickelten die Wohlfahrtsverbände ein gemeinsames Projekt. Das „Diakoniewerk für Arbeit und Kultur“ (Recyclinghof) übernimmt für alle Wohlfahrtsverbände das Aufstellen von Containern, die Leerung und die Vermarktung der Ware. Die anderen Wohlfahrtsverbände werden über Namens - und Logo - Vermietung an dem Ergebnis beteiligt. Diese politisch gewünschte Entwicklung hatte natürlich zur Folge, dass das DRK seine bisherige Marktführerschaft bei der Kleidersammlung verlor. Leider erwies sich auch diese gemeinschaftliche Form der Kleidersammlung und -vermarktung als nicht haltbar. Vor allem aus steuerlichen Aspekten wurde das Projekt von den Wohlfahrtsverbänden im Jahr 2005 aufgegeben. Es wird nur noch vom Diakoniewerk für Arbeit und Kultur fortgeführt.

Übrigens: Für alle, die es noch immer nicht wissen: Altkleider werden beim Roten Kreuz zu einem Teil in den örtlichen Kleiderkammern zur Ausgabe an Bedürftige und in überregionalen Reserven für Katastrophenhilfe verwendet. Der größere Teil wird vermarktet. Der Erlös daraus hilft, die vielen Aufgaben des Roten Kreuzes zu finanzieren. Aller Kritik zum Trotz sind wir der Auffassung, dass diese Form der unmittelbaren Hilfe und der Mittelbeschaffung eine gute Sache ist! Zurzeit sammelt das Mülheimer Rote Kreuz aber nur für den unmittelbaren Bedarf in der Kleiderkammer.

Kleiderkammer

Der Kreisverband unterhält im DRK-Haus Löhstraße 18 eine Kleiderkammer, die von Sozialhilfeempfängern, Arbeitslosen, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Anspruch genommen werden kann. Die Ausgabe erfolgt montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Bis zu 40 Personen täglich nehmen diese Hilfe in Anspruch. Heute werden jährlich rund 2.000 Kunden registriert. Für die Kleiderkammer stand dem Kreisverband eine Mitarbeiterin zur Verfügung, die über das Programm „Arbeit statt Sozialhilfe“ finanziert wird. Nachdem das „ASS-Programm“ im Jahre 2004 ausgelaufen ist, wird die Arbeit ab 2005 ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen durchgeführt.

Die Kleider bekommt der Kreisverband täglich von den Bürgern angeliefert, die ihre Sachen nicht in die Sammelcontainer geben wollen. Die Anlieferung ist so umfangreich, dass damit der Bedarf der Kleiderkammer in aller Regel gedeckt werden kann.

Die Ausgabe der Kleider erfolgt an die Berechtigten kostenlos. Damit ein Missbrauch möglichst ausgeschlossen wird, müssen die Nutzer der Kleiderkammer ihre Berechtigung nachweisen, z. B. durch den Sozialausweis, Rentenbescheid, Bescheid über Arbeitslosengeld o. ä. Zusätzlich wird seit dem Jahre 2002 eine Schutzgebühr von 0,25 € bis 0,50 € pro Kleidungsstück erhoben.

Die Kleiderkammer befindet sich im DRK-Haus Löhstraße 18.

Patientenclub

Der Patientenclub bot bis 2002 eine ambulante Betreuung für psychisch kranke Frauen. Er war in Mülheim die einzige Einrichtung dieser Art. Im Laufe des Jahres 1998 sind die Gruppentreffen von bis dahin zweimal wöchentlich auf einmal wöchentlich reduziert worden. Im Jahre 2002 wurde die Arbeit des Patientenclubs eingestellt. Grund hierfür sind neue Konzepte im Bereich der Versorgung psychisch kranker Menschen.

Fördermitglieder

Die Fördermitglieder stellen mit ihren regelmäßigen Mitgliedsbeiträgen ein sehr wichtiges finanzielles Standbein des Kreisverbandes dar. Deshalb ist es für den Fortbestand der Rotkreuzarbeit auch von existentieller Bedeutung, dass das Beitragsaufkommen zumindest in der jetzigen Höhe erhalten bleibt. Durch Tod oder Umzug in ein Altenheim, aber vermehrt auch durch Arbeitslosigkeit, verliert der Kreisverband jedoch jedes Jahr viele Mitglieder. Im Jahr 1998 unterstützen noch 8.156 Fördermitglieder die Arbeit des Kreisverbandes. Im Jubiläumsjahr können wir leider nur 4.847 Mitglieder zählen. Deshalb wird das Deutsche Rote Kreuz im Jahre 2007 eine erneute Mitgliederwerbeaktion durchführen und hofft auf einen regen Zuspruch.

Aktive Mitglieder

Die aktiven Mitglieder sind die Helferinnen und Helfer in den Einsatzeinheiten und Arbeitskreisen. Welche Leistungen diese Mitglieder erbringen - in der Regel völlig unentgeltlich oder gegen geringe Aufwandsentschädigung - ist an mehreren Stellen dieses Berichts im Einzelnen geschildert. Die Gesamtleistung aller aktiven Mitglieder betrug 1997 rund 85.000 Stunden. In 1998 wurde eine Rekordzahl erreicht: Fast 103.000 ehrenamtlich geleistete Dienststunden. Auch in den Folgejahren erfolgte eine erhebliche Mehrbelastung.

Jahrtausendwechsel, Weltjugendtag 2005 und die Fußballweltmeisterschaft 2006 waren ganz herausragende Ereignisse für alle Rotkreuzler. Aber auch Ereignisse wie die Schneekatastrophe 2006 im Münsterland forderten die ehrenamtlich aktiven Mitglieder. Die Gesamtzahl der Dienststunden der aktiven Mitglieder liegt in den letzten Jahren regelmäßig über 100.000!

Neben der hohen Motivation ist auch die Mitgliederentwicklung an sich ausgesprochen erfreulich. Wenn bundesweit alle Vereine über Mitgliederschwund klagen, kann sich das Mülheimer Rote Kreuz über stetig steigende Helferzahlen freuen. Wurden 1996 noch 380 Helferinnen und Helfer gezählt, so stieg diese Zahl bis ins Jahr 2007 auf 550. Darin sind noch nicht die rund 200 Mitglieder des Jugendrotkreuzes enthalten. Diese große Bereitschaft überwiegend junger Menschen, an der Rotkreuzarbeit mitzuwirken, macht deutlich, welchen positiven Stellenwert das Rote Kreuz mit seinen Leistungen in der Bevölkerung hat.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Arbeitskreis „Öffentlichkeitsarbeit“, der im Jahr 1996 zur Vorbereitung des Jubiläums gegründet worden war, ist inzwischen auf Dauer eingerichtet worden. Der Arbeitskreis ist organisatorisch unmittelbar beim Geschäftsführer angesiedelt. So ist sichergestellt, dass Informationen über aktuelle Ereignisse, aber auch verbandspolitische Aussagen schnell an den Arbeitskreis gelangen.

Nicht nur als Ergebnis von Meinungsumfragen, auch aus vielen persönlichen Gesprächen mit Bürgern in Mülheim an der Ruhr mussten wir feststellen, dass zwar alle das Rote Kreuz kennen, dass aber die Kenntnisse über die Aufgaben und Tätigkeiten des Roten Kreuzes weltweit und hier vor Ort sehr zu wünschen übrig lassen. Deshalb hat der Kreisverband beschlossen, seine Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Der Bürger muss wissen, was das Rote Kreuz will, was es tut und warum es bestimmte Dinge nicht tut und wie es die Gelder verwendet.

Daneben wirkte der Arbeitskreis auch bei der Gestaltung von Werbeprospekten mit.

Und noch etwas gibt es in diesem Zusammenhang zu berichten. Der eine oder andere wird es schon gemerkt haben: Das Deutsche Rote Kreuz hat ein neues Erscheinungsbild. Die Dienstfahrzeuge, die traditionell in Elfenbein lackiert waren, sind jetzt reinweiß (Natürlich gilt das nur für Neuanschaffungen, die alten Fahrzeuge werden nicht umlackiert!). Auch die Beschriftung erfolgt nach einem bundeseinheitlichen Muster.

Etwas, was schon fast wie ein Markenzeichen für das Rote Kreuz galt, verschwand auch nach und nach aus dem Stadtbild: die graue Dienstbekleidung. Hier sind - unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten - neue Dienstkleidungen geschaffen worden, die nicht nur auffälliger, sondern auch praktischer sind. Das neue „Markenzeichen“ ist eine rote Jacke mit Signalstreifen zur besseren Erkennbarkeit im Straßenverkehr. Diese Jacke schützt unsere Einsatzkräfte auch besser gegen Regen. Die Umstellung auf die neue Dienstbekleidung konnte natürlich nur im Rahmen der normalen Ersatzbeschaffung erfolgen. Deshalb hatte das Rote Kreuz in der Übergangszeit ein etwas buntes Bild abgeben - aber entspricht das nicht auch unserer Aufgabenvielfalt?

Das neue Erscheinungsbild - Corporate Design sagen die Fachleute - findet man inzwischen auch auf allen Briefbögen, Prospekten usw.

Seit 1998 hat der DRK-Kreisverband auch seine eigene Homepage. Aktuelles und allgemein Wissenswertes über das Mülheimer Rote Kreuz kann man sich jetzt auch aus über 44 Seiten aus dem Internet holen.

Im Jahr 2004 entwickelte der Arbeitskreis die AED Kampagne „Der Herzkasper lauert überall“, im Jubiläumsjahr 2007 lautet die Kampagne „mit helfen“.

Schulsanitätsdienst

Schüler helfen Schülern - das ist die Kurzformel des Schulsanitätsdienstes, der unter der Regie des Jugendrotkreuzes steht. In den Berichtsjahren ist es gelungen, diesen Bereich weiter auszubauen. Inzwischen gibt es an 13 Mülheimer Schulen einen Schulsanitätsdienst.

Die Schulsanitäter - immer Schüler der jeweiligen Schule - werden durch das Rote Kreuz ausgebildet. Bei der Erstausstattung eines Erste-Hilfe - Raumes hilft der Kreisverband im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten. Durch eine entsprechende Organisationsstruktur ist sichergestellt, dass immer eine ausreichende Anzahl der Schulsanitäter für den Notfall zur Verfügung stehen. Die Einsatzzahlen zeigen, dass diese Einrichtung durchaus nötig ist. Allerdings müssen die Schulsanitäter auch schon ‘mal mit Simulanten umgehen, denen nur die nächste Klassenarbeit im Magen liegt.

Das Rote Kreuz sieht in dieser Aktivität eine Erziehung zum sozialen Denken und Handeln. Dies wird auch von den Schulleitungen und Lehrern so verstanden. Erfreulicher Nebeneffekt: Viele Schulsanitäter bleiben im Roten Kreuz, auch wenn sie die Schule hinter sich haben. Sie sind ein wichtiger Nachwuchs für die verschiedenen Einsatzeinheiten.

Leitstelle

„Das Deutsche Rote Kreuz, guten Tag, was kann ich für Sie tun?“ So oder ähnlich hört es sich an, wenn man die Telefonnummer 45 00 60 wählt. Am 04 Dezember 1998 konnte sich der Kreisverband einen lang gehegten Wunsch erfüllen: Die neue Telefonzentrale und Funkleitstelle (unter Fachleuten „Einsatzzentrale“ genannt) nahm ihren Betrieb auf.

Eine Telefonzentrale hatte der Kreisverband in seiner Geschäftsstelle in der Löhstraße schon lange. Über eine weitere Telefonzentrale im Einsatzzentrum Heinrichstraße wurde unter anderem der Ärztliche Notfall- dienst abgewickelt. Und dort war auch eine Funkleitstelle. Was ist also neu?

Neu ist, dass die beiden Bereiche Telefonzentrale Löhstraße und Einsatzzentrale Heinrichstraße zusammengelegt worden sind, beides in der Löhstraße.

Durch eine Aufgabenerweiterung wurden dank der Unterstützung des Sozialamtes zwei Arbeitsplätze aus dem Programm „Arbeit statt Sozialhilfe“ geschaffen. So konnte endlich die schon lange gewünschte Rund- um-die-Uhr-Erreichbarkeit ermöglicht werden, und das unter einer einzigen Telefonnummer.

Die beiden neuen Mitarbeiter aus dem ASS-Programm wurden in einer umfangreichen Schulung auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Aber auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bekamen noch eine ‘Nachschulung’ in Sachen Gesprächsführung. Natürlich war auch eine Einweisung in die neue Leitstellentechnik erforderlich.

Eine Standleitung zur Feuerwehr sorgt für eine noch schnellere Übermittlung von Einsatzaufträgen. Über ein spezielles Computerprogramm können die Rotkreuzhelfer, die ein Handy haben - inzwischen immerhin über 150! - mit Kurzmitteilungen automatisch alarmiert werden, was eine wesentliche Verkürzung der Alarmierungszeiten mit sich bringt.

Die Serviceverbesserung und die ständige Erreichbarkeit waren uns diese Investition wert, zumal wir durch die Zusammenlegung diese Kosten auf Dauer bei den Gebühren wieder einsparen werden. Die verschiedenen Servicebereiche im Notfallbereich - neben dem Rettungsdienst sind ja inzwischen Hausnotrufdienst und Notfallseelsorge dazugekommen - ließen uns gar keine andere Wahl, als in eine moderne und dauernd er- reichbare Leitstelle zu investieren.

Der Wunsch nach räumlicher Anbindung der Leitstelle an den Standort der Einsatzkräfte führte dazu, dass die Leitstelle nach vier Jahren wieder zur Heinrichstraße zurückverlegt wurde. Die Aufgabe der Telefonzentrale für die Geschäftsstelle wurde technisch über eine externe Rufumleitung ermöglicht.

Mit dem Wegfall des Ärztlichen Notfalldienstes am 31.3.2005 waren die Hauptaufgabe und damit auch die Hauptfinanzierung für die Leitstelle weggefallen. Ein regelmäßiger Betrieb war deshalb nicht mehr notwendig. Der Kreisverband verhandelt z. Zt. mit einem DRK-Partner über die Möglichkeiten einer gemeinsamen Leitstelle.

Im Jahre 2006 konnte auf Grund eines Zuschusses der Leonhard-Stinnes-Stiftung das T-Mobile- Alarmierungssystem eingeführt werden. Mit diesem System können alle Rotkreuzhelfer innerhalb weniger Minuten über ihr Handy alarmiert werden. Heute verfügen mehr als 450 Einsatzkräfte des DRK über ein Handy.

Hochwasserkatastrophe in Oppeln 1997

Sonntag, 14. Juli 1997: Gegen 09:00 Uhr trifft im Mülheimer Rathaus ein Fax von der Stadtverwaltung Oppeln ein. Es ist ein dringender Hilferuf aus der polnischen Partnerstadt. Die Oder ist nach ungewöhnlich starken und langen Regenfällen über die Ufer getreten und hat die Stadt (und auch das Umfeld) über- schwemmt. Schon zwei Stunden später tritt in der Feuerwache der Krisenstab zusammen, den der Bei- geordnete Wilfried Cleven, der den in Urlaub befindlichen Oberstadtdirektor vertritt, eilig einberufen hat.

Neben dem Feuerwehrchef Burkhard Klein sind Vertreter des THW, der JUH, des Tiefbauamtes und anderer städtischer Mitarbeiter eingetroffen. Das Deutsche Rote Kreuz wird von Einsatzleiter Frank Langer und Geschäftsführer Helmut Storm vertreten.

Schnell wird den Mitgliedern des Krisenstabes klar, dass die Angaben aus dem Fax völlig unzureichend sind, um darauf eine sinnvolle Hilfe einzuleiten. Der Vorschlag der DRK - Vertreter, ein Vorkommando zu entsenden, findet allgemeine Zustimmung. Noch am gleichen Abend fahren zwei Feuerwehrleute, ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes und Frank Langer vom Roten Kreuz mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr nach Oppeln. Am nächsten Tag übermittelt das Vorkommando den ersten Lagebericht an den Mülheimer Krisenstab: Rund 40% des Stadtgebietes von Oppeln sind überschwemmt. 18.500 Personen sind betroffen. Es droht Seuchengefahr.

Schnell wird dem Krisenstab klar, dass hier eine Katastrophe eingetreten ist, die Hilfe in größerem Rahmen erforderlich macht. Das Rote Kreuz - für Frank Langer ist jetzt der stv. Kreisbereitschaftsführer Ralf Hörstgen in den Krisenstab getreten - versucht deshalb, über seinen Landes - und Bundesverband weitere Hilfe zu organisieren. Größtes Hindernis dabei: Für einen internationalen Hilfseinsatz ist ein entsprechendes Ersuchen des betroffenen Staates notwendig. Ein solches Ersuchen hatte die polnische Regierung - aus welchen Gründen auch immer - aber bis dahin noch nicht gestellt. Erst nach umständlichen Bemühungen des DRK- Vertreters vor Ort kam das offizielle Hilfeersuchen aus Warschau. Jetzt konnte eine große Auslandshilfsaktion auf Bundesebene anlaufen. Und das ging dann auch sehr schnell.